Por Oscar Molina*

En 1977, el estadounidense Paul Bardwell llegó a Medellín como profesor de inglés a sus 22 años. Tres años después, el oriundo de Hatfield, Massachussets, ya ejercía funciones de director general del Centro Colombo Americano de la ciudad, un centro binacional como los hay en muchos lugares del mundo con la misión de promover la enseñanza del inglés y la cultura norteamericana. Era en esa época y durante el resto de la década de los ochenta, que Medellín era considerada la capital de la cocaína y la ciudad más violenta del mundo.

Bardwell generó espacios de encuentro para públicos, creadores, críticos y gestores alrededor del cine, las artes visuales, los libros, la música y hasta de la danza y la gastronomía. La gente de Medellín, que se ha preciado de ser parte de una “raza” conservadora, dogmática y astuta, se encontró interactuando sistemáticamente con ideas que cuestionaban, obras que preguntaban y personas que desafiaban estos estándares.

Con Bardwell, pronto llegaron artistas, académicos, exposiciones, muestras y conciertos inicialmente de los Estados Unidos y luego de otras latitudes a Medellín, una ciudad que estaba por fuera de las agendas y las itinerancias de muchos creadores o sus promotores.

Muchos de estos encuentros ocurrieron por fuera de las paredes del Colombo Americano y fueron organizados en conjunto con otros centros culturales, universidades e instituciones locales, nacionales e internacionales, con lo cual se hizo evidente su espíritu para integrar fortalezas y construir un proyecto cultural para la ciudad y no sólo para su organización.

Este proceso de circulación también ocurrió en una doble dirección. Bardwell hizo despliegue de su capacidad de gestión para poner a circular la obra de artistas locales y nacionales en espacios de los Estados Unidos y otros países, un proceso de reconocimiento al talento y la calidad de la producción artística que se ha hecho en el país, y la necesidad de que esta producción estableciera diálogo con audiencias en otras geografías.

En 1987, la violencia del narcotráfico hizo del Colombo Americano un objetivo militar: 40 kilos de dinamita destruyeron el 60% de sus instalaciones. Al día siguiente de este acto terrorista, Bardwell empezó su reconstrucción y a las tres semanas reabrió sus instalaciones. En 1989, en las ruinas dejadas por la violencia, Bardwell amplío las instalaciones de la biblioteca, transformó la galería en un espacio para el arte contemporáneo, e inauguró una sala de cine, con una calidad de proyección y sonido superior a la oferta que tenía la ciudad. Pero más que con infraestructura, Paul respondió a la violencia ampliando la oferta cultural más allá de la misión de un centro binacional con obras y artistas de orígenes diversos.

El Colombo, como cariñosamente las personas de la ciudad lo llaman, se transformó en un centro cultural para promover la multiculturalidad y la vanguardia, principios que, en palabras del mismo Bardwell, guiaron su trabajo como estrategia para fomentar el respeto y la tolerancia.

La sala de cine fue el inicio del programa de formación de públicos de cine más ambicioso que tuvo el país. Rápidamente se convirtió en un gran referente por la organización y exhibición de ciclos y muestras especializadas de distintos países, autores y temáticas; talleres y películas de escasa circulación. En 1990, publicó un cuadernillo de fotocopias con información que ampliaba las sinopsis de las películas en cartelera.

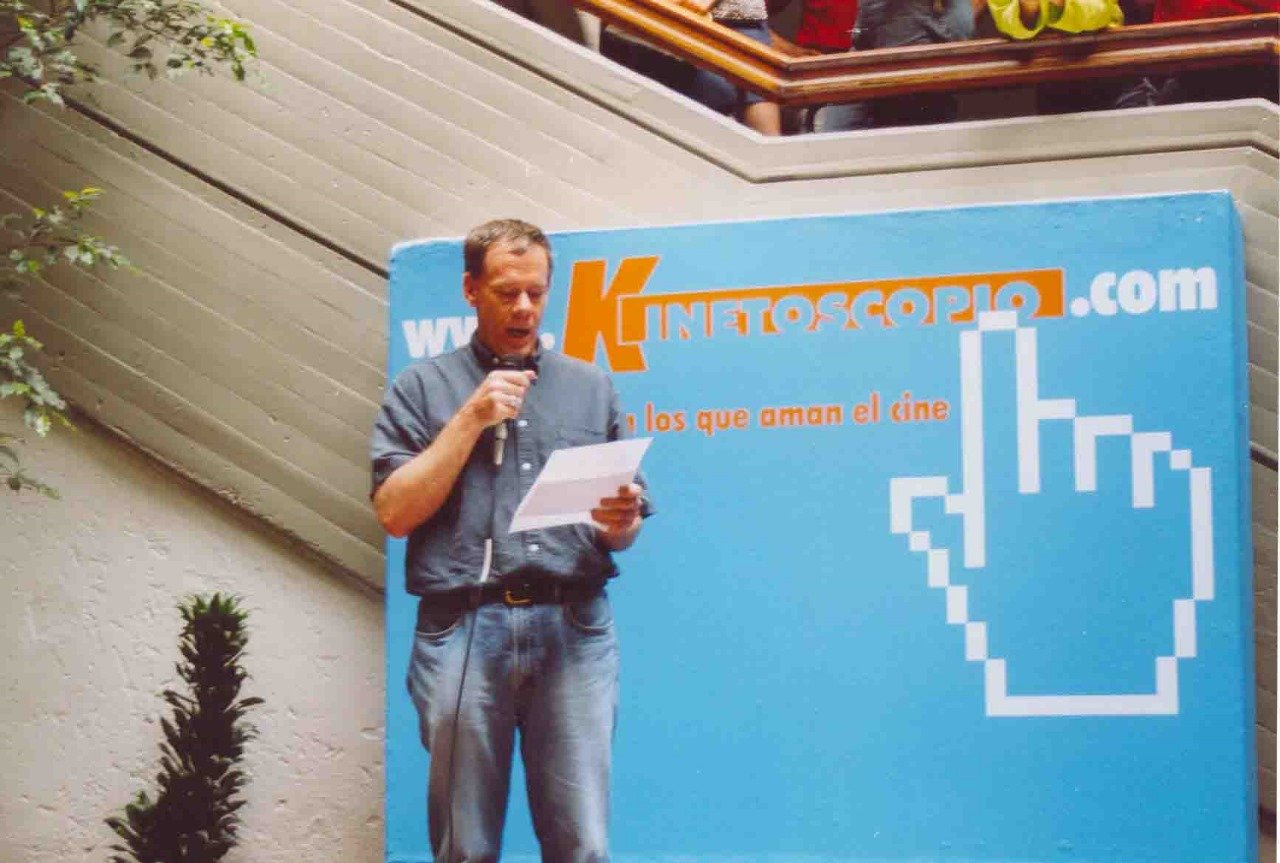

Este marcaría el inicio de Kinetoscopio, una revista que se convirtió en la publicación cultural de más larga duración en Colombia y, por muchos años, la única especializada en cine; casa de los más reconocidos críticos de cine del país y algunos de América Latina, y cuna de muchos nuevos críticos que continúan con esta labor hasta el día de hoy.

También puso a disposición del público una videoteca con un amplio contenido tanto de obras referentes de la historia del cine como contemporáneas, a las que difícilmente se había tenido acceso en el país. En 1999, inauguró una segunda sala de cine y en el 2000, un centro de documentación especializado en cine y artes. De forma paralela a la promoción de esta cinefilia y espacios de reflexión sobre el cine, el Colombo también ofrecía cursos y talleres para promover la realización audiovisual local y nacional.

En los últimos años la calidad y la cantidad de la producción de cine que se hace en Colombia se ha incrementado notablemente. No es gratuito que algunas de las producciones más destacadas tengan origen en Medellín, herederas en parte de esta cultura cinematográfica.

La respuesta del público a la oferta de este centro cultural era entusiasta. Lo usual era ver filas largas para ingresar a las salas de cine, las salas llenas, congestión de personas que contemplaban en los corredores las exhibiciones de artes visuales que desbordaban el espacio de la Galería, encuentros espontáneos o planeados en el ingreso de sus instalaciones o en la cafetería. Ir al Colombo era una motivación para volver al centro de la ciudad, el cual había perdido el glamour de otros tiempos.

Bardwell no era alguien que buscara notoriedad ni protagonismo. Era una persona observadora, de pocas palabras y discursos sencillos. Muchas veces hacía presencia en las actividades que organizaba o apoyaba como un espectador más. Su trabajo dedicado consistía en conectar personas e instituciones, apoyar a expertos para realizar su trabajo, gestionar recursos y promover espacios para el encuentro de grupos de trabajo.

En los últimos años de su vida, Bardwell lideró iniciativas que promovieron derechos o talentos de poblaciones específicas. En el 2001, junto con la Cinemateca de Bogotá y el Instituto Goethe, inició un ciclo de cine con contenidos LGTBI que al año siguiente se convertiría en el Ciclo Rosa, la muestra de cine con mayor impacto en el país para poner en circulación y discusión contenidos sobre sexualidades diversas.

También apoyó a la agrupación de danza contemporánea africana Sankofa, generando procesos de formación con bailarines de Burkina Faso. La existente colección de música de la Biblioteca se alimentó con una amplia y dedicada selección de música africana y de otras procedencias geográficas. Y como acto de revelación y recomposición geopolítica, lidera y apoya el intercambio de artistas entre países del “sur global” con el propósito de permitir el diálogo y el reconocimiento de formas y maneras que no necesariamente hacen parte de las agendas de los países del “norte global”.

La muerte temprana de Bardwell en el 2004 a sus 49 años dejó una ciudad transformada e inspirada por su proyecto cultural. Su partida coincide con un momento de apertura y consolidación de otros proyectos culturales, que de alguna manera retomaron iniciativas abordadas por Bardwell, y una ciudad más receptiva a interactuar con personas de otros lugares.

Para muchos el éxito de la gestión de Bardwell tiene que ver con su origen estadounidense, ser un hombre blanco, y haber tenido como plataforma de acción a este centro binacional. En parte, es cierto. Pero podemos ver a nuestro alrededor personas que han contado con privilegios que no despliegan un compromiso por su entorno más allá de su misión institucional.

Hoy la ciudad, el país y el mundo enfrentan retos distintos a los de los tiempos de Bardwell en el Colombo. Quizás contamos con más organizaciones y proyectos culturales. Sin embargo, está la zozobra por discursos que se radicalizan, violencias que no cesan y se expanden, y la certeza de que nuestro estilo de vida nos puede llevar a la extinción. ¿Qué proyecto cultural nos puede sugerir para nuestros tiempos el espíritu desplegado por Bardwell? Veinte años después de su muerte hay mucho para aprender del espíritu de este gringo que lideró uno de los proyectos culturales más audaces de Colombia y de América Latina.

*Oscar Molina es un realizador audiovisual, director y productor de La casa de Mama Icha. Fue director del Programa de Cine del Centro Colombo Americano de Medellín, así como editor y director de la revista Kinetoscopio entre agosto de 2004 y diciembre de 2006.